近日,我院汤庆鑫教授团队在近红外有机光电晶体管领域取得重要进展。该团队设计了一种双沟道协同调控策略,获得了高灵敏近红外有机光电晶体管阵列,实现了可变焦近红外仿生电子眼成像系统。相关成果以“Dual-Channel Co-Regulated Organic Phototransistors for Ultrasensitive Near-Infrared Biomimetic Eyes”为题,发表于国际著名期刊Advanced Materials(2025, e09485)上。

作为机器视觉成像系统的核心组件,近红外仿生电子眼在夜视、生物医学检测及仿生碰撞等领域展现出巨大潜力。然而,近红外有机光电探测器普遍存在高噪声、低灵敏度和差机械柔韧性等局限性,直接阻碍了其向高性能仿生电子眼的转化。

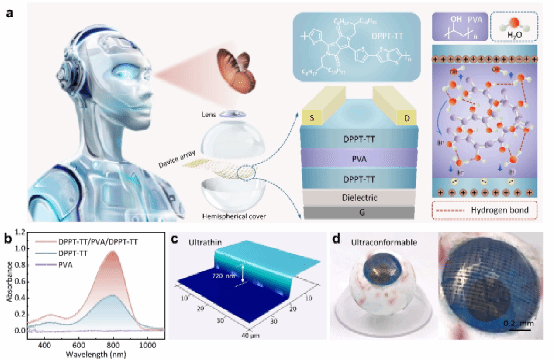

图1. 用于超灵敏近红外仿生电子眼的双沟道协同调控有机光电晶体管:(a) 双沟道协同调控有机光电晶体管的概念结构示意图;(b) 涂覆于石英基板上的DPPT-TT/PVA/DPPT-TT薄膜、DPPT-TT薄膜和PVA薄膜的吸收光谱;(c) 双沟道协同调控有机光电晶体管的三维原子力显微镜图像(40 × 40 μm),器件总厚度仅为720 nm;(d) 附着于眼球模型的器件阵列照片,比例尺:0.2 mm。

为攻克上述难题,汤庆鑫教授团队开发了一种双沟道协同调控策略构建的超灵敏半球形近红外有机光电晶体阵列,实现了高清晰度的仿生电子眼成像(图1)。采用夹层结构(半导体-绝缘体-半导体)作为光电晶体管的光敏层。该策略的核心在于引入极性亲水基团的聚乙烯醇,在电场的作用下形成氢键网络,实现了双层沟道的电荷传输。无衬底的超薄结构特性使器件厚度仅约720纳米。研究发现,采用双沟道协同调控策略制备的光电晶体管在近红外照明(0.14 mW cm⁻⟡)下展现出超高的光敏度(~10⁸)和检测率(~10¹³ Jones)。这些优势为系统赋予了类视网膜的高质量成像能力,并验证了其在智能仿生可视化领域的实际应用可行性(图2)。

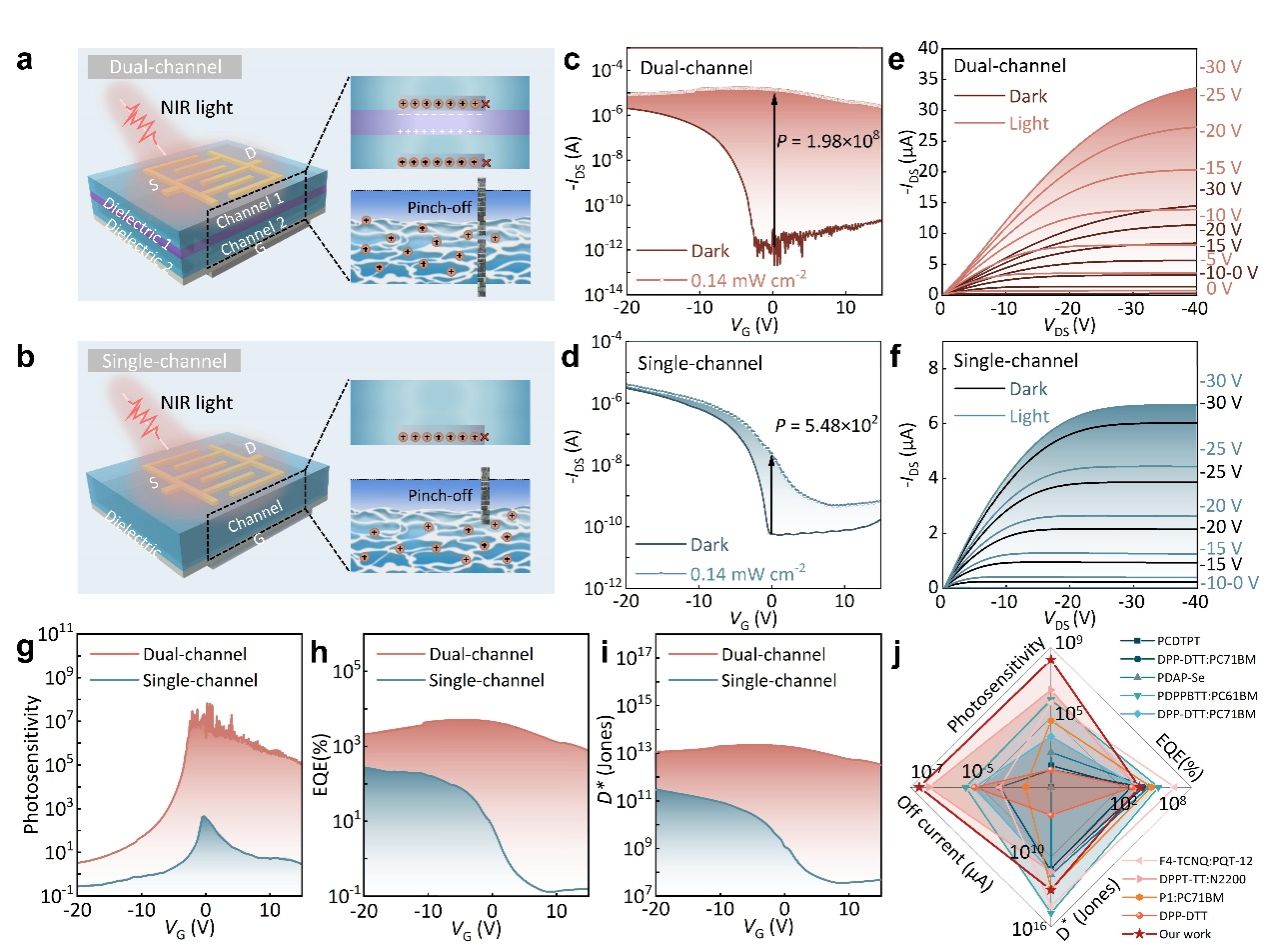

图2. 近红外有机光电晶体管的电学性能表征:(a) 双沟道光电晶体管的结构示意图(左)及其沟道的夹断效应(右);(b) 单沟道光电晶体管的结构示意图(左)及其沟道的夹断效应(右);(c, d) 双沟道与单沟道光电晶体管在无光照和近红外光照射条件下的转移曲线;(e, f) 相应的输出曲线;(g) 光电灵敏度(P)、(h) 外部量子效率(EQE)、(i) 检测率(D*)随VG变化曲线(0.14 mW cm⁻⟡、808 nm);(g) 文献报道的聚合物近红外光电晶体管性能统计。

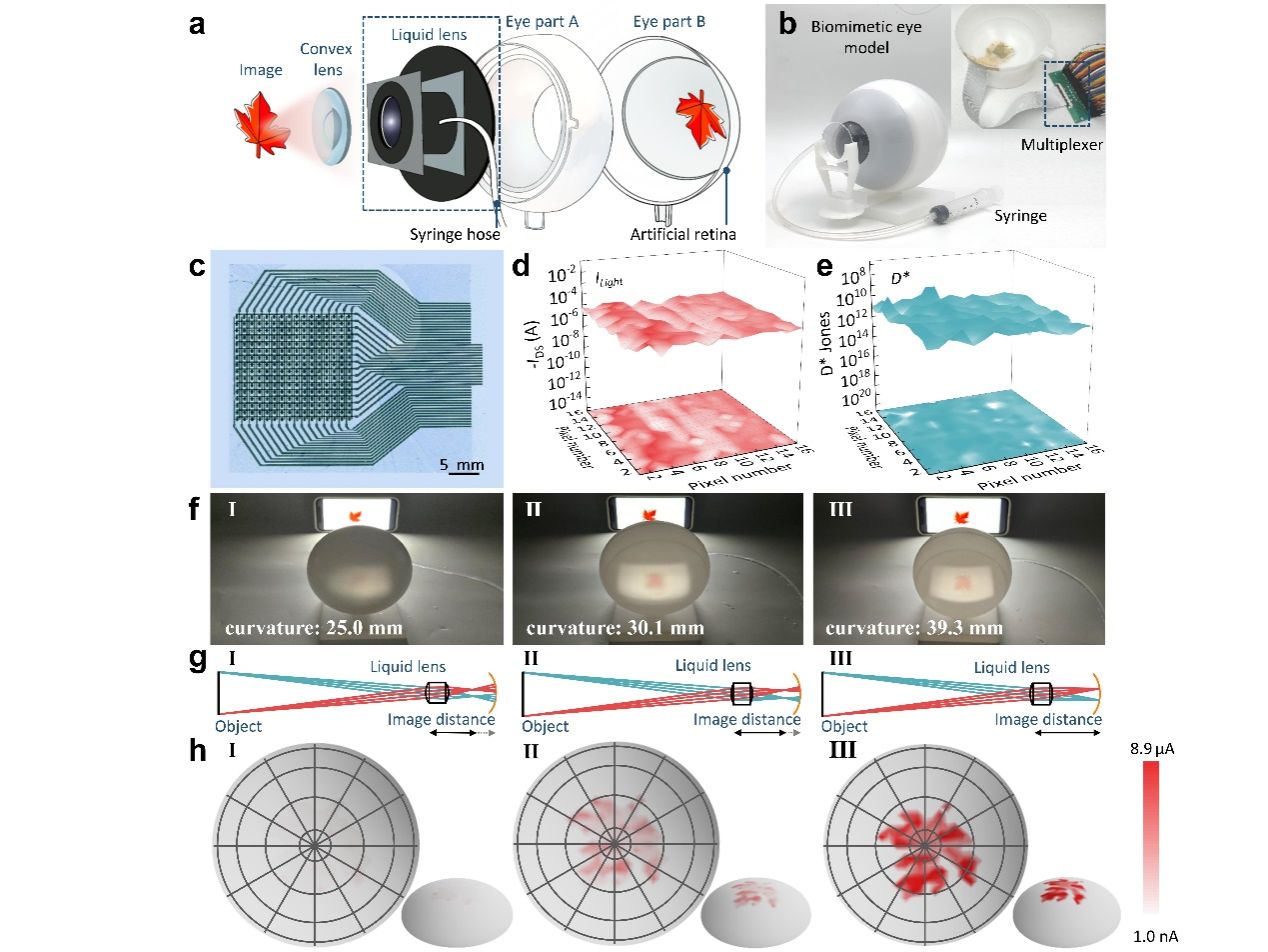

双沟道协同调控策略不仅提升了光电晶体管的光生载流子利用率和电荷传输效率,还因半导体厚度增加而提高了近红外光的吸收系数。此外,双沟道结构设计使晶体管形成双重夹断效应,有效降低器件暗电流。这种超薄自支撑的晶体管结构赋予器件阵列良好的贴合性和机械柔韧性,从而易于形成具有凹半球几何结构的自适应仿生电子眼。通过调控液压透镜的曲率变化,该仿生眼成像系统能够在最小化光学畸变的同时,灵活适配不同距离物体的成像需求,实现对目标场景的快速聚焦与清晰视野捕捉(图3)。受机器视觉启发的超灵敏、超柔性近红外仿生眼成像系统,将推动近红外可视化技术在人工智能、视觉假体等新兴技术领域的进一步发展。

这项突破性工作为高性能柔性光电子器件的基础研究与工程化应用深度融合提供了一个协同平台,标志着柔性光电子器件从实验室原型向实用化转化迈出了关键一步。

图3. 自适应近红外仿生电子眼成像系统:(a) 自适应仿生眼系统结构示意图,包含图像、凸透镜、液态透镜和半球形曲面成像器;(b) 组装后的自适应仿生眼模型示意图;(c) 双沟道协同调控近红外光电晶体管阵列的光学图像;(d, e) 16 × 16光电晶体管阵列的光电流与比检测率的三维映射图;(f) 不同曲率水透镜成像质量演示;(g) 通过ZEMAX光学设计软件分析不同水透镜焦平面位置;(h) 自适应仿生眼对不同曲率水透镜的成像结果。

该成果的第一作者为我院博士研究生于宏岩,通讯作者为我院汤庆鑫教授和赵晓丽副教授。该研究得到了国家自然科学基金等项目的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202409485

撰稿人:赵晓丽

初审:庞博

复审:张岩

终审:王中强